ドイツの連立交渉が決裂、窮地に立たされたメルケル首相の決断に注目が集まる

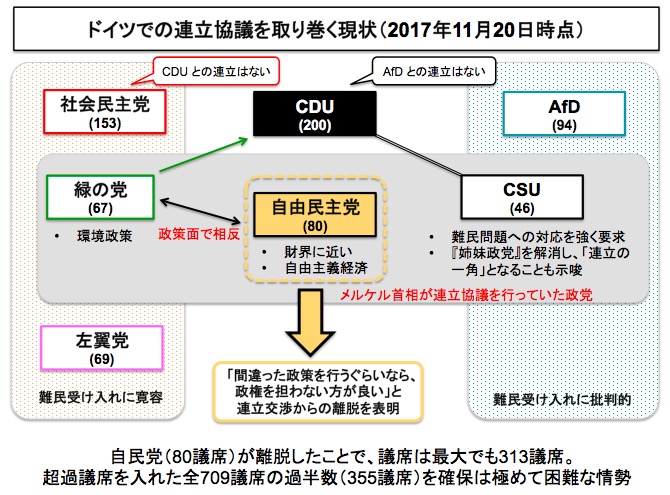

2017年のドイツ議会総選挙でメルケル首相率いる『キリスト教民主・社会同盟(CDU / CSU)』が第1党となるも、過半数は獲得できませんでした。そのため、連立交渉が行われていたのですが、それが決裂したと NHK が伝えています。

窮地に立たされたメルケル首相が採ることができる選択肢は限られており、どういった決断を下すのかが最大の焦点と言えるでしょう。

交渉では難民の受け入れや、環境政策などをめぐって各党の意見の隔たりを埋めることができず、19日、自由民主党のリントナー党首が記者団に対し「間違った政策を行うぐらいなら、政権を担わないほうがよい」と述べて、交渉から離脱する考えを示し、交渉は決裂しました。

これについてメルケル首相は記者団に対し、「合意に達することができると思っていたので残念だ」としたうえで「国がこの難局を切り抜けられるよう首相として全力をつくす」と述べました。

以前に言及しましたが、メルケル首相が率いる第1党(CDU / CSU)以外には無理に妥協する価値はありません。これは総選挙前まで大連立を組んでいた『社会民主党』が大きく議席を減らしたことから、「 “党が掲げた重点政策” を引き下げることによる恩恵はない」と断言できるからです。

つまり、メルケル首相の見通しが甘すぎたということに過ぎないのです。

1:『自由民主党(FDP)』と『緑の党』は政策的に折り合わない

連立交渉は『自由民主党(FDP)』のリントナー党首が「間違った政策を行うぐらいなら、政権を担わないほうがよい」と述べ、離脱を表明したことで決裂しました。

これは政策面で妥協できない点があったと見るべきでしょう。『自由民主党(FDP)』は経済重視で財界・企業が支持基盤の1つです。

ところが、連立交渉の一角を占める『緑の党』は環境重視。つまり、『キリスト教民主・社会同盟(CDU / CSU)』が『緑の党』に配慮するほど、『自由民主党(FDP)』が態度を硬化させるというジレンマが生じていたのです。

「環境重視」という言葉の響きは美しいものですが、現実には多額のコストが必要となります。再生可能エネルギーを FIT で高額買取を義務付け、それを全消費者に強制的に押し付けることが “環境政策” の実情なのですから、反発を招く要因になります。

その反発が『自由民主党(FDP)』を押し上げた要因の1つと分析できる訳ですから、この分野において譲歩は望めるものではなかったと言えるでしょう。

2:メルケル首相の残された道は「退陣」か「議会少数与党」

“ジャマイカ連立” と呼ばれた連立交渉が決裂したことを受け、メルケル首相に残された選択肢は極めて限定的となりました。なぜなら、連立交渉に前向きな政党が残っていないからです。

大連立のパートナーだった『社会民主党』(中道左派)は「今回は組まない」と明言しており、これを撤回する可能性は低いと言えるでしょう。

また、『ドイツのための選択肢(AfD)』との連立には『キリスト教民主・社会同盟(CDU / CSU)』が否定的であり、別の政党を加えて連立交渉が再び行われる見通しは現実的には存在しません。そのため、メルケル首相の残された選択肢は以下の2つと言えるでしょう。

- 議会少数政権を樹立

→ レームダックに陥る可能性が大 - 退陣

→ 議会解散による総選挙?

いずれの選択肢にしても、メルケル首相の求心力は大きく低下することは確実です。状況を甘く見積もっていたツケが回ってきたと言えるでしょう。

3:ドイツで起きていることは「比例代表制度の欠陥」によるものである

「議員は比例代表で選出されるべき」との意見もありますが、今回のドイツ議会で起きているような事態に陥るリスクがあることを認識しておく必要があります。

比例代表での選出議員数が多くなると、解散前ではなく、選挙後の連立協議が暗礁に乗り上げ、政治空白が発生するという問題点があるのです。

長ければ、半年近く新政権が発足しないという状況が続くことになります。「その間は前政権が維持される」という “欠陥” も存在している訳ですから、手放しに比例代表制度を称賛することは控えるべきと言えるでしょう。

与党だった『政党A』が支持を失い、選挙で第1党から転落。新たに第1党となった『政党B』は議会過半数に達せず、複数の『他党』と連立交渉を実施。連立政権が樹立するまでは “『政党A』を中心とした以前の政権” が続くという仕組みだからです。

厳しい立場に追い込まれたメルケル首相がどのような決断をするのかに注目する必要があると言えるのではないでしょうか。