新型コロナ対応の「自粛要請」と「新しい生活様式」で消えた需要により、中小企業5万社・20万人の雇用が消滅する懸念が高まる

日経新聞によりますと、新型コロナウイルスの感染拡大によって中小企業の経営が急速に悪化しているとのことです。

倒産が7年ぶりに1万件を超える見通しであることに加え、「潮時」と判断して休廃業・解散に踏み切る企業は5万件になるとの推計がされています。不況になる見通しとなっており、新型コロナ対応で経済への影響が軽視されていたことは否定できないでしょう。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中小企業の経営が急速に悪化している。2020年の休廃業や解散は、推計で5万件にのぼりそうだ。中小企業は日本の雇用の7割を占めており、5万社がなくなれば失業への懸念も高まる。

(中略)

調査会社の東京商工リサーチによると、新型コロナによる直接的な影響で倒産した企業が29日までに192社となった。20年の倒産合計は、7年ぶりに1万件を超える見通しだ。

だがこの数には、支払いの遅れなどがないまま事業をたたむ休廃業や解散は入っていない。経営者の高齢化や人手不足で事業承継問題が深刻化し、16年から休廃業と解散は年4万件以上の高水準で推移している。

そこにコロナによる需要減が追い打ちとなり、20年の休廃業と解散は19年比15%増の5万件に膨らむと推計する。

行政が「需要」を消し去ったのだから、経済不況が訪れるのは当たり前

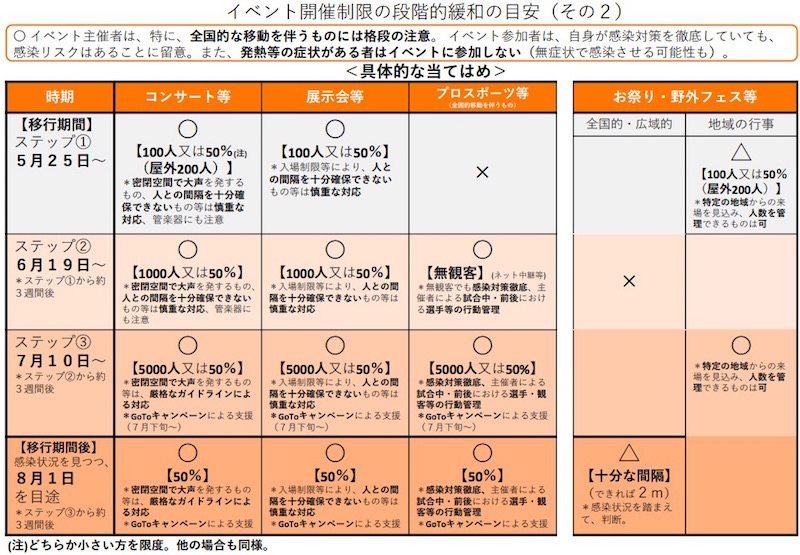

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府は “新しい生活様式” を提言し、イベントなどにおける収容率にも要望(PDF)を出しています。

8月以降は「50%」と現状よりは緩和されるロードマップが提案されていますが、「収容率 50% が上限」という位置づけなのです。

これはコロナ禍が起きる前の半分の水準です。入場者数を半分以下に絞るという条件を設けられたにも関わらず、以前と同じ収益を確保することは不可能でしょう。

需要が消滅するのですから、供給能力を保ったところで売上高を確保できなくなるのは当たり前です。だから、倒産が発生したり、(倒産で被るダメージよりはマシとの理由で)休廃業や解散が発生するのです。

厳しい経営状況になるのは「これからが本番」と言わざるを得ないでしょう。

中小企業が飛んでも「法人税」への影響は軽微と思われるが、「所得税」や「社会保険料」が消えるのは国として痛手

経営者の高齢化や人手不足で中小企業が廃業しても、国は特に困ることはありません。法人税を払っている企業は少数派です。収益を出し続ける経営体力がある企業が人手不足に陥る可能性は低いため、国にとって痛手とは言えないでしょう。

問題となるのは「(ある程度の)中小企業が一斉に事業を畳んだ場合」です。

市場での競争で敗れた企業が退場した場合は「従業員の受け皿」は残っています。しかし、不況で企業が一斉に事業を畳んだ場合は大量の失業者が発生することになります。

そうなると、従業員の所得が消滅してしまいます。これは国が最も嫌うケースでしょう。なぜなら、従業員の所得には「所得税」と「(年金や医療などの)社会保険料」が課せられているからです。

これらの税金は “天引き” で国が確実に回収できる上、『社会保障の原資』として高齢者のために使われています。雇用が消滅してしまうと社会保障制度が成り立たなくなり、制度の崩壊も現実に起こり得ることです。

日本では「国ではなく企業が社会保障の面倒を見る」という形態が採られているため、雇用を生み出す企業を存命させることに躍起になっているのです。

「普通の風邪でも亡くなる高齢者を安心させるため」の政策の “生贄” にされたも同然

日経新聞は「2020年に5万社が休廃業・解散すると、20万人の従業員に影響が出る」と懸念を示しています。おそらく、これは現実のものになってしまうでしょう。

新型コロナウイルスで亡くなるのは「普通の風邪でも亡くなるリスクが高い高齢者や基礎疾患などの持病持ち」です。このような人々を守るために国は経済を止め、『外出自粛』や『新しい生活様式』を要望しているのです。

“従来型のビジネスモデル” を変更するには「それなりの資金」が必要となりますが、不況下に会社を変革するための投資が可能な中小企業は多くはないでしょう。つまり、多くの中小企業が「区切り」を付ける最後の一押しになってしまう恐れがあるのです。

中小企業で消えた需要を復活させることができるのは「大企業と同じ能力を持っている場合だけ」です。国が消し去った需要に抗って生存競争に勝つことができる中小企業は例外中の例外と考えられます。

新型コロナウイルスの脅威を過大評価した専門家会議の主張を受け入れて、経済活動に制約を設けたのですから、制約の影響を受ける企業や従業員が “生贄” にされたと言えるでしょう。

ただ、あくまでも「要請」ですから、自らの意志で「反発」することは可能です。それがどのぐらいにまで達するかが今後の経済における重要な指標になると言えるのではないでしょうか。